ずっしりとした密度に宿る、小さな哲学

チーズケーキを焼くたび、私はいつも「質感」という言葉の奥行きを思う。

厳選したクリームチーズをゆっくりと練り上げ、空気を巻き込まぬよう静かに混ぜる。

それは技巧を誇示するためではなく、素材の声を正しく聴くための、ごく誠実な工程だ。

口に運ぶと、まず密度が語りはじめる。

ねっとりと舌にまとわりつく重みが、しずかに存在感を主張する。

低温の湯煎焼きでじっくり火を入れるからこそ生まれる、

スフレにはない緻密で絹のような断面。

重さを携えながら、奥深い旨味がゆるやかに広がっていく。

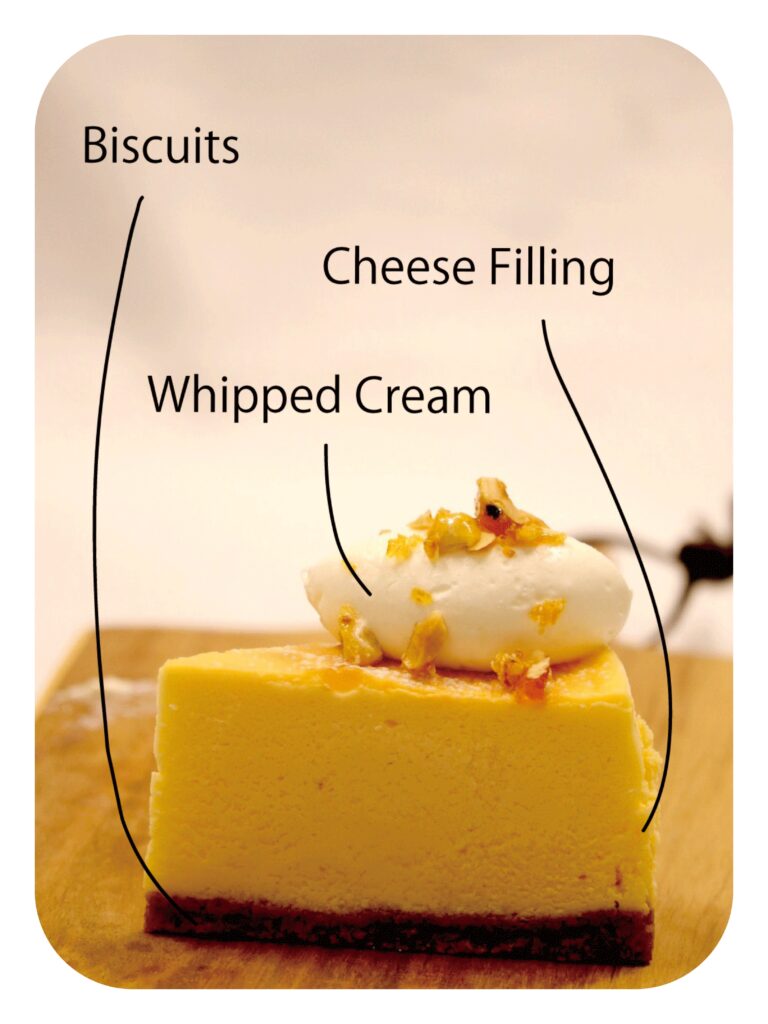

そして、土台のグラハムクラッカー。

バターの香りをまとったザクッという音が、

濃密なフィリングとの鮮烈なコントラストを描く。

柔と剛が一皿のうえで響き合い、食べる体験をより豊かにする。

味わいの核心は、ただの甘さではない。

どこか懐かしさを帯びた、滋味深いコクだ。

ひと口ごとに、心の奥にやわらかな温度が灯り、

“思い出すようで思い出せない記憶”がそっと立ちのぼる。

仕上げを決めるのは、火入れの妙。

真っ平らに整った表面、淡くにじむ黄金色。

それらは、余熱まで計算し、

「ここだ」という一点で窯から離すプロの勘が成すものだ。

——食べるアートとは、こういうことかもしれない。

華美ではないが、誠実で、静かに心を満たしていく一片。

このチーズケーキには、技術と愛情が確かに息づいている。